院長・スタッフ紹介

「お口を通して全身の健康を守る」ことをテーマに、

長年にわたり歯周病・咬合治療に取り組んでいます。

「お口を通して全身の健康を守る」ことをテーマに、長年にわたり歯周病・咬合治療に取り組んでいます。

院長紹介

Director

院長:吉田 直人

日進月歩、医療の高度化は進展して おり、新しい知見に基づいた治療に努めています。歯科医療は歯科医師、歯科技工士、歯科衛生士、歯科助手によるチーム医療のため各々が同じレベルの知識と技能を併せ持つ総合的な力を発揮して質の高い治療を可能にしています。そのため当院ではスタッフの生涯研修を重視しております。

■Dr. Naoto Yoshida, the director of the clinic

Rapid progress in science! Medical technology has been making rapid progress. We are making an effort based on new knowledge. Because dental treatment is done by a team of professionals such as dentists, dental technicians, dental hygienists and dental assistants. Each professional should have equally high level of knowledge and skills. All together we cooperate each other and make complete treatment possible. Therefore, I emphasize the importance of lifelong learning.

■ミニマルインターベンションに基づいた歯科診療

社会の変化は大きく、特に国民の権利意識の向上により医学の分野にも、新たな対応が求められています。

歯科治療においては、歯科医師不足の時代には多くの患者をどのように効率的に診るかが課題でありましたが、歯科医師過剰の今はしか医療の質が問われる時代になりました。Minimal Intervention Dentistryの考え方もこのような時代の流れによるもので、最小限の侵襲に基づいた治療と健康維持のための予防管理に重点を置いた歯科治療・保健が国民から求められています。

さて、歯科医療を取り巻く環境は社会的な変化による国民意識の多様化や疾病構造の変化によって新たな対応が必要になってきました。具体的には、

(1)高齢化社会に対応した歯科保健医療の必要性

人工の急速な高齢化に伴う高齢患者の増加は、診療所のおける治療のみならず、在宅訪問診療や施設での口腔ケアの需要を促進させている。H12年からは公的介護保険制度も施行され、重要度が増してきた。

(2)急性疾患から慢性疾患への疾病構造の変化

感染症を中心とした重度の急性疾患からゥ蝕や歯周病などの慢性疾患への疾病構造の変化は、日常の歯科医療の質的な変化をきたしている。

(3)生活習慣病としての歯科疾患

厚労省は健康日本21(健康増進法)の中で歯周疾患を生活習慣病に位置づけた。

(4)早期発見・即時処置からヘルスプロモーションの時代へ

健診と管理によって健康を守る姿勢から、健康教育と保健指導によって健康をつくるというパラダイムのシフトが求められる。

(5)Minimal Intervention Dentistry(FDI,2000)と予防管理

FDIの委員会が提唱している最小限の侵襲に基づいた歯科医療と健康維持のための予防管理に重点を置いた歯科保健が望まれる時代である。

などであります。必要最小限の侵襲による治療、ミニマルインターベーション(以下M.I.)の概念は2000年にDr.M.J.Tyas等4人の共著によるMinimal Intervention Dentistry-areview FDI Commission Progectの論文が、FDI学会誌に掲載し考え方が急激に世界に普及しましたが、日本では1979年総山孝雄の開発したゥ蝕検知液における総山テクニックにはじまると思われますので、歯科におけるM.I.は日本が先進国であります。 しかし、今日ではM.I.の概念は単なるゥ蝕処置に限定された考え方ではなく、Joost Roetersの概論Dynamic treatment conceptに代表される“歯や歯周組織は年齢と共に変化していくので、健全歯質を削除するような侵襲の大きい治療は最後の手法にすべきである”との概念は、歯周治療、補綴治療、歯内療法、矯正治療など歯科全般に適用するものであり、時間軸に沿った歯科治療の概念が伺えます。 個人的な考えではありますが、M.I.の探求の目的は歯科治療のクオリティーと予防管理を求めるところにあると思います。歯内療法で言えば、歯髄まで達したゥ蝕でも極力歯髄保存に努力すること、歯髄が失われた場合でも根管拡大・形成を最小限にとどめ、歯質を残すように努力することにあります。

東邦歯科診療所 院長 吉田直人

■歯科審美にScience と Art を

我々がアントニオ・ガウディやフランク・ロイド・ライトの建築の魅力的な造形美に誘われ、導かれるのは専門家の言を借りれば、両者とも首尾一貫して内部構造の論理性が外部に投影されており構造と形の一体化によるものとされています。また、芸術の世界においても、ミケランジェロは生涯のうち100体に近い死体を解剖して筋肉や骨格の全てを覚えたと言われております。レオナルドもこれに劣らなかったことは周知するところですが、人体解剖とその機能を知ることはルネッサンスの美術家にとって欠かすことのできない大切な教課の1つであったようです。歯科の最終目的はEsthetics(エステティック)にあると言われていますが、歯科での審美性が美容外科と異なるのは外観美のみならず機能を重視する点にあります。つまり外観美を求められる前歯部に限定された補綴(入れ歯)治療においても、臼歯部咬合(奥歯の噛み合せ)の安定を前提に進めるべきであり補綴(治療)された修復物の咬合は顎関節や咀嚼筋群と生理的な調和がなされていることが重要です。この原則を無視した修復物は破損を招くのみならず、時には顎機能障害(顎の関節障害)を惹起する事は日常の臨床において多く遭遇するところです。以上の観点から、歯科における審美性とは機能美であり顎口腔系の生理的機能との調和がとれている事が条件であると思います。構造を主体にした形に完全に調和させたガウディやライトの建造物やルネッサンス時代の造形美のように、審美歯科はphonetic を含めた顎口腔系のfunctionに基盤をすえてこそ、最終的にはDentistry is Science & Artになりえるものと確信いたします。

■Minimal Interventionは時代の要請

歯科臨床において、硬組織を削去する手段としての回転式切削器具の効率性は誰しも認めると ころである。しかし、このような切削方式に疑問を抱きながら、日々に診療を行っている歯科医師も 多いことと推測する。回転切削方式が発生する振動、熱、騒音、疼痛、臭気等が不快であることは、患者のみならず歯科医師も気づいていることであり、患者が 処置を嫌う要因ともなっている。 また、欧米においては歯科医療施設における院内感染や医原性疾患が社会問題となり、切削器具をエアータービンから高性能マイクロモーターに転換している 状況でもある。そして、エアータービンによる歯牙切削時の硬組織および歯髄に及ぼす為害性に関する研究から、切削の方式を見なおす歯科医師も増えつつある 傾向にある。このような状況の変化を支える環境として、歯科材料のうち接着性レジンの開発進歩が歯牙の切削を最少にする術式を可能とするようになった。 また、不幸にして歯牙を切削される状況に至った患者が、歯の機能の回復は勿論、自分の歯の色を再現し形態を回復してくれる必要最小限の歯質削除による修復 措置(Minimum Invasion Dentistry,Minimal Intervention)を期待する大きいうねりが生じてもいる。このような状況を体感しつつ、また歴史的な流れを踏まえ、筆者は1990年から米国から購入し、エアーアブレージョンを利用した臨床を行ってきた。当初を振り返ると、適応症例や切削の方法が十分には説明されず、試行錯誤にて操作方法を体得 し、その原理を理解し、現在に至った。

■歯科を取り巻く社会的背景

国民の医療に対する権利意識の向上と医療ニーズの多様化が進むなか、医療現場におけるアメニティー(Amenity)の問題は医科、歯科を問わず共通した課題になっている、とりわけ歯科においては、特殊疾患を除けば、無痛治療は患者のだれもが持つ潜在的な願望であり、最近では、歯科医院を選ぶ基準のひとつになりつつある。

痛みを予防し、発生させないような治療はアメニティーの向上のための要件であり、歯科治療におけるこれからの課題と思もわれる。はじめて来院する患者のほとんどが痛みを主訴としており、痛みをコントロールすることは重要であるが、治療行為そのものが痛みを連想させるような従来の治療術式を、最先端技術を駆使した先進機器の応用によって少しでも解決できるならば、国民がもつ歯科医療に対する恐怖感を解消し、イメージアップにも役立つものと思われる。

また、医療がかかえている今日的課題のひとつに医療紛争問題があり、医療現場における医療者の関係に新たな局面を迎えている。最近の傾向として事故が無くても紛争になる場合があり、医療技術が高度化し、疾病構造の多様化によって医療行為そのものが医原性疾患(Iatrogenic Disease)を生み出しかねない状況になっていきている。わが国が多くの有病者をかかえつつも世界一の長寿が達成されていることは、健康と長寿がうらはらになっていることを示唆しており、歯科を受診する患者の多くが、何らかの基礎疾患を持つ有病者(Compromise Host)であることを改めて認識する必要がある。医者が聖域といわれた論拠として、患者を傷つける権利があったが、それはもはや過去のものになりつつある。このような社会的背景をふまえて、歯科医師は治療行為による医原性疾患や医療過誤を引き起こさないような診療システムの確立が求められている。

■医原性疾患とRestortive Cycleについて

わが国における抜歯の原因調査によると齲蝕が最大の原因であることが明らかである、国民皆保険による平均受診率が欧米に比較して高い環境で、齲蝕の初発から放置されたまま抜歯に到るケースは稀と思われ、大多数が齲蝕の初発から再治療を繰り返す過程で悪化していく、いわゆるRestorativeCycleのケースであると思われる早期発見、早期治療の方針もとに、不適切なシーラント充填にはじまってClassⅠ→ClassⅡ→オンレーあるいはクラウン→エンド→抜歯の順序で悪化することは、わが国の疫学的調査でも立証されている。

ここで、問題になるのは、悪化の原因に歯科医師の不注意な治療行為や未熟な技術(Technic Error)による医原性疾患(Iatrogenic disease)がかかわっているか否かである。私も自分自身の患者で過去に行った2級インレーやクラウンの接触部の隣在歯齲蝕を多く経験しており、エアタービン等の回転切削時の不注意が原因と推測され、患者に対する悔恨の念にさいなまれる思いをしている。最近は歯冠形成には隣在歯との間にメタルストリップス等を介在させながら、細心の注意をはらって形成を行うように努めてはいるが、回転切削の欠点をすべてカバーするところまではいたっていないのが実情である。スウェーデンのEckerbomらの疫学研究によると、無髄歯が有髄歯に比較して歯牙喪失に影響する大きな要因となっている。わが国では数少ない疫学調査であるが、安藤らの歯髄保護の重要性の根拠について疫学的観点から論じた研究からもわかるように、歯髄を保存する事が歯牙の永久保存には必要条件であり、歯髄に障害を与えるような治療行為は避けるべきである。一般に行われている窩洞形成時の加圧・振動をともなう回転切削法による歯牙の切削はバーのブレードやダイヤモンド粒子が使われており、歯牙組織を細かく砕く作用によって削るため、歯の表面に微小なヒビや割れが生じ、これが咬合圧や時間の経過とともに広がり歯牙の破折や二次齲蝕の原因になると考えられている。また歯とバーの接触面では摩擦熱が生じ、その熱が象牙質細管内液の内方向への移動(Hydro dynamic theory)を引き起こし痛みの原因とされている。さらに象牙質にいたる窩洞形成では、象牙芽細胞の傷害を引き起こすことは多くの基礎研究で実証されている。このように歯髄組織に刺激が伝達され、歯髄に反応が起こることは同時に歯髄神経を刺激して疼痛発生の原因になるのは明らかであるのみならず、場合によっては歯髄組織に炎症性の反応を惹起させることが知られている。エアタービンによる切削では、歯髄に対する傷害が大きく、十分な注水冷却が不可欠であるが、実際の臨床では切削部位によって注水が到達しえないこともあるため、歯髄傷害を起こしていると考えられる。また、歯髄が熱だけでなく切削時の過度の振動にも反応することは十分に推測され、骨を通して効率よく伝わり増幅されるため、患者の多くがこの振動によって痛みや不快症状を訴えることがある。歯冠形成で歯髄の生死に及ぼす影響について調べた研究では、修復後3年から30年経過したのもで全部被覆冠では13.3%の歯牙に歯髄壊死が生じており、修復されていない歯の場合の0.5%と比べて有意に高率である。現在は定説になっている象牙質・歯髄複合体(Dentin Pulp complex)という観点から、象牙質ならびに歯髄に傷害になるような切削法は可及的に避けたいものである。

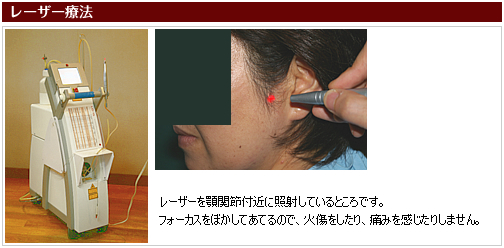

■レーザー治療について

某大手新聞に”虫歯を溶かして飛ばす”新治療””痛みもなく再発も防止””アレルギーや妊娠中でも安心”という見出しで、歯科治療用レーザーが数人の臨床家へのインタビューをまじえて紹介された。内容を要約すると「レーザー光線を使った新しい歯科治療が話題を呼んでいる、摂氏千度以上のレーザー光線で虫歯を蒸散

(溶かしてとばす)初期治療なら麻酔薬なしでも痛みがないうえ、虫歯の再発も防げるという。麻酔がだめなアレルギー体質の人や、歯をガリガリ削るのがいやで歯医者を敬遠してきた人も、これなら大丈夫かも」読者の興味を引くために少しセンセーショナルに書かれてはいるが、おおむね誤りはない内容になっている。

ちなみにここで表現されていることは、国民が抱いているわが国の歯科治療に対するイメージをマスコミが代弁したもので、歯科にかかるほど悪くなるRestorativeCycleを身をもって体験している患者の実感が籠もっているように思われる。国民の願望である痛みもなく再発もない歯科治療は歯科診療のアメニティーを向上させるのみならず、歯科の受療率を高める結果にもなるものと考える。約100年前にGB.Blackがアマルガム、シリケート充填やゴールドインレーを基本にした窩洞形成の原則を提唱して以来、現在でも大学では学生に窩洞形成の基本的な考え方として教育し、臨床実習でも金科玉条として守らせている。しかしながら近年、Restorative Dentistryの分野においては歯質接着性レジンの進歩にともない、治療術式も今までとは異なったGB.Blackの窩洞形成の原則にとらわれる必要がない、まったく新しい治療法がなされるようになってきた。また米国において、最先端技術を駆使して再生した噴射切削機器が1991年に発売されて以来3500台に達している事実は、このような背景とほとんどの症例が無麻酔下で処置 できることから由来しているもと思われる。私的な意見だが、Air Abrasive Technicは治療経験を積むにしたがって臨床の応用範囲も広がり、歯科治療の新しいシステムの構築につながるものとして、今後の歯科治療の流れを変えるものと思われる。今日、歯科治療に応用されている痛みを軽減または麻痺させる手段としては、イオン導入法、笑気吸入鎮静法、レーザーの応用、東洋医学によるツボ麻酔、注射麻酔、全身麻酔 等があるが鎮痛効果の点からは麻酔薬によるものが確実で最適と思う。しかし麻酔薬の薬理作用により患部の血行不順、自然治癒力の低下、二次疾患の原因や麻酔薬そのものによる生体への影響などを考えると無神経に使用するのは問題である。また、高齢社会の到来にともなって多くの他科疾患を有する患者も増加しており、全身管理の下で使用せざるをえないケース等を考えると、これからの開業医にとって麻酔薬による鎮静手段しかもちあわせないのは、治療戦略からも不利になると思われる。

■痛みの発生機序とレーザーの広用

まず予備知識として「痛みの発生機序と痛みの悪循環」についてまとめると、痛みのメカニズムについてはいまだ解明されていない点が多いが、ひとつの考え方として表1 のような諸要素がかかわりあって症状としての痛みが生じると考えられている。はじめに、炎症や外傷などの何らかの痛みの原因となるものが知覚神経の末端を刺激して、 それが、脊髄に伝わり、さらに脳に伝達されて。刺激が「痛み」として自覚される。また、自覚された痛み刺激は運動神経および交感神経の興奮を惹起し、痛みの生じている 部位を中心に筋の緊張、血管の収縮をもたらす、これらは痛みを生じている部位を乏血を促し、組織の酸素欠乏そして発痛物質の生成と滞留を促進し、さらにその発痛物質が 知覚神経の末端を刺激するという痛みの悪循環を形成し、末梢神経に刺激をくりかえし与えると誘発されるスパイク数が次第に増加していく「ワインドアップ現象」を引き起こす。 レーザーによる生体刺激は、血流改善や血管新生の促進、組織酵素、細胞分裂の活性化亢進、コラーゲン新生の亢進、生体活性物質産生の亢進、免疫能の向上、神経興奮性の 抑制などに関与し、疼痛緩解効果をはじめ抗炎症効果、創傷治癒促進効果などがあると考えられている。 なお、レーザーによる疼痛緩解効果についてはいまだに不明な点が多いが、その作用が生体を正常な状態に戻すよう働きかけ、痛みを緩和すると考えられている。レーザー による疼痛緩解メカニズムの解明は、高齢社会のなかで痛みを訴える患者が増加している点からも、大いに期待されている。 レーザーのもつ生体への作用が疼痛緩解メカニズムとも関連が深いと思われるのでその作用機序をまとめてみた。

1.筋の弛緩、血管の拡張、血流の改善

痛み刺激によって生じる筋の緊張、血管の収縮をそれぞれ正常な状態に向かわせ、局所の乏血を改善する効果がある。

2.発痛物質の代謝促進

痛みによって生体内に産生される発痛物質の代謝を促進し、痛みの悪循環を断つ効果がある。

3.生体活性物質産生の促進

鎮痛作用をもつ麻薬様物質の産生を促進すると考えられており、このことはレーザー照射による疼痛緩解作用が、麻薬様物質の拮抗薬であるナロキソン により抑制されることで示唆されている。

4.神経興奮性の抑制

痛みは、刺激によって生じる神経の興奮によって伝達される、レーザーは、この神経の興奮を抑制する効果があると考えられている

■レーザー麻酔の実際

「レーザー麻酔」という表現が学問的に確立されていない今日、安易に「レーザー麻酔」という用語を使用していいのか疑問に思うところだが、歯牙および軟組織に レーザーを照射し、麻酔効果が得られた状態を仮の表現として「レーザー麻酔」とする。 日常の臨床を通してレーザー麻酔に対する筆者の所感は、その特性を利用して疼痛の軽減、あるいは抑制、無痛化に利用するもので、その奏効状態は注射麻酔薬のように 神経系を遮断する神経ブロックとは異なる。 レーザー麻酔は歯髄の震盪(Concussion of the dental pulp)法やレーザーの効果因子に基づく、痛覚伝導路の抑制などにより生体の痛覚闞値の上昇、疼痛反応の変化に起因

するものと思われ、麻酔薬のように局部が完全に麻痺した状態にはならない、そのため、まったくの無痛状態で治療を行うには麻酔薬を使用するほかはないが、患者にとって は感覚をもちながら我慢できる範囲で治療を受けられ、麻酔薬による術後の不快感がないなどの利点を考慮するなら、症例によっては十分に臨床に応用できる術式である。 実際当院で25年からは歯冠形成の大半にレーザー麻酔を活用しているが、必ずしも全症例に効果をもたらすものではない。そのため、まったく無効の場合には照射方法が適切 であるのか、適応症例であるかを再度確認したうえで、明らかに無効と判断したときには漫然とした照射は中止し、他の麻酔法に切り換えている。

当院でレーザーによる麻酔法をはじめて伝授されたのは昭和大学歯学部第1保存学講座の松本光吉教授からで、その後もレーザー治療に関していろいろとご教示いただいており この場を借りてお礼申し上げたい。

■当院のレーザー治療の変遷とレーザー光の光感受性物質を応用した 最新歯周治療法 ― M.I.D.の立場から ―

特殊なレーザー光照射と光感受性物質(Photosensitisation)を組み合わせて行う光線力学療法(Photodynamic therapy 以下PDTと略)は、外科的手術に比べ浸襲が少なく、また、化学的療法に比べ組織に対する選択性が高く、生体への負担が少ないため、患者にやさしい治療法として期待されている。

光殺菌法(Photodynamic Disinfection)は、局所的に光線力学療法を適用することである。歯科においては最新の治療法であるが、PDTは既に医科では20年以上も前から用いられていた。癌、黄斑変性症に対するビスダイン治療法、種々の皮膚疾患、血漿の貯留に対する殺菌などの治療に用いられている。歯科では、最近になって高度な非熱タイオードレーザーと光感受性溶液を併用した病原体に特異的に抗菌性を示すペリオウェーブ(Periowave)システムが2009年2月にカナダの Ondine Biophama社で開発された。

さて、日本における本格的なレーザーの歯科への応用は1990年10月にフランス製高出力レーザー、Laser Sat CO2が輸入されてからであり、20年になろうとしている。 この間、世界では科学知識の拡大と技術革新の進展によって、多種多様のレーザー機器と周辺材(剤)料が開発されてきた。それに伴い、歯科のレーザー治療も日々進化し、診断、予防からインプラント、審美歯科に至るまで適応範囲が大幅に増加した。 特に、最近米国で開発された疼痛緩和と治癒促進に大変有効なダイオードレーザーLumixⅡは、非熱性レーザー(Cold Laser 仮称)でまったく違和感がなく、特に烈しい急発の疼痛にも即効性が高く、これからの歯科の新しい分野として期待されるペインクリニックに大きく寄与する装置である。 当院におけるレーザーの活用は、25年になるが治療の効率性、即効性、確実性からは勿論、クライアント(Client)のクオリティー(QOL)を高めるために欠かせない存在になっている。痛い、怖いの歯科治療のイメージを払拭し、歯科に必要なアメニティー(Amenity)の側面からも、また、歯科医院経営の戦略的なスキルとしてもレーザーはこれから特に重要な役割を果たすものと確信している。 2000年にFDIが提唱したMinimal Intervention(以下MIと略)最小侵襲治療は齲蝕に重点を置いたものだが、その内容は補綴、歯周、歯内、矯正、口腔外科治療など、歯科全般に適用する普遍的な概念として認識されるべきである。しかし、これはあくまでも疾患に対する処置方法に過ぎない。これからの歯科に求められるのは疾患を発生させない、予防に重点を置いた診療であり、ここでもレーザーが果たすの役割は大きい。 齲蝕や歯周病が細菌による感染症ないし伝染性疾患であることを前提にすれば、疾病を起こす細菌をできるだけ早期に検知して、抗菌処置することが予防の最善の策である。 病態の進行を止め、疾病の発生を未然に防ぐ予防処置のシステムが、将来、歯科医院の日常的な臨床における、新しい治療基準のパラダイム(論理的枠組み)として普遍化されることが予防歯科の確立に繋がると思われる。 光殺菌法を中心に歯周疾患に限定し、歯科用光線力学療法のダイオードレーザーPeriowaveを応用した症例を2009年Quintessence別冊に紹介した。本機は、歯周病対策に大変有効な最先端技術による画期的な装置で、抗菌剤による全身的投与や局所抗菌療法(ドラックデリバリーシステム DDS)をしなくても歯周ポケット内細菌を除去できる優れものである。 一般に使用されている高出力レーザー(Hot Laser 仮称)は、熱で正常な組織までも破壊する恐れがあり、留意事項を良く理解した上で使用しなければならない。

Periowaveは、その特徴として人が感知できないほど微弱なエネルギーのレーザー非熱性の(Cold Laser )であり、臨床家にとっても患者さんにとっても、安心してPerio , Endo , Implantの疾患及び予防に使用できる本格的な歯科用a-PDTである。 医科におけるPDTは、腫瘍細胞や腫瘍組織内の新生血管の内皮細胞内に取り込まれた光線受性物質にレーザー光を照射されることにより、活性酸素が発生させ、この活性酸素に腫瘍細胞や組織が傷害を受けて壊死脱落し、腫瘍を消失させる治療である。可能な限り正常な組織を温存し、身体の機能や形態を損なわないことが目的であり、歯科におけるMIDの考えと共通する。

これまでのPDTは、光感受性物質の標的とする細菌や組織内有害物質に対する選択性が小さいことが課題であったが、Periowaveはこれからの諸問題を解決している。口腔感染症に対するPDTに関する基礎研究は、1989年からロンドン大学のMichael 教授らの研究グループによって50数編の論文が発表され、本法の臨床効果が実証されている。 歯周病は、細菌による感染症であることから、歯周辺の細菌叢とその生産物である炎症性伝達物質の生産をいかに防御し、歯周ポケット内細菌のコントロールが重要である。歯周病を引き起こす細菌を早期に検知し、抗菌処置できれば重症化への進行を止め、初期段階で病変を元に戻すことが可能になり、外科的介入を必用最小限(MDI)にできる。 Periowaveは、670nmの波長で励起する、220mWの低出力のダイオードレーザーである。その波長に合う光感受性物質を非熱ダイオードレーザーと併用することで、広い抗菌スペクトルを発揮し、スケーリングやルートプレーニングにより取り残した病原体を排除することを目的とする。歯周ポケット内にフォートセンシタイザーの0.01%メチレンブルー色素を含む中性リン酸緩衡液を浸透させる。(StepⅠ:Irrigate)この色素は、グラム陰性菌およびグラム陽性菌の細胞壁を構成するペプチドグライカン(糖タンパク)、糖脂質(内毒素)の脂質に特異的に結合する。次に、Periowaveのレーザー光を照射することにより色素が結合した歯周病原細菌は、破壊する。(StepⅡ:Illuminate)この色素は、生体の細胞には結合しないためレーザーの照射による侵襲は最小限に抑えられる。 Periowaveは、多くのバクテリアを不活性化しSRPだけの場合と違って治療後にバクテリアやトキシン(毒素)を残さない。フォートセンシタイザーを使って物理的に細菌を破壊するため、殺菌に抗生物質を使った治療方と違ってバクテリアの抵抗性を刺激することなく即座にグラム陰性菌を破壊する。 さらに、抗生物質を使用した場合に起こるアレルギーとか過敏症を発生せず、真菌による日和見感染を起こすこともない。その治癒するのに長期間必要としない。 Periowaveによる光殺菌法は、従来の機械的なSRPに置き換わる方法ではなく、補完される治療法である。光殺菌法による処置には、根面のデブライトメントが必要不可欠である。多くの症例から、両者を併用した治療により外科的治療や侵襲性のある処置の必要性が減少できる。また光殺菌法は、特に歯周組織再生療法のような歯周外科治療において、根分岐部のようなインスツルメントが届かない部位の殺菌にも適用することができる。

Periowaveの臨床特性は以下である

①二重の抗菌作用

・歯周病原体の殺菌

・ビルレンスファクターの不活化

②非熱ダイオードレーザー

・歯周組織に対して安全かつ損傷を与えない

・波長に適した光感受性物質

③非抗菌物質

・耐性菌の出現がない

・抗菌剤による副作用がない

④迅速かつ簡便な操作性

・特異的な部位を処置できる(Site specitic)

・1歯あたり60秒という短い処置時間

⑤無痛処置

・治療による不快感がない

・患者に対する投薬の必要性がない

Periowaveシステムのメカニズム

光殺菌法の基礎となる原理は、歯周疾患を進行させる細菌を除去することである。まず、フォートセンシタイザーを歯周ポケット内に投与する。この色素は、グラム陰性菌とグラム陽性菌両者の細胞壁を構成する内毒素と脂質に結合する。両者の細菌の違いは、細胞壁のペプチドグリカンの厚さであり、グラム陰性菌の方がより迅速にメチレンブルーによって染色される。Periowave非熱ダイオードレーザーは光子を生産させ、フォートセンシタイザーの分子と高頻度で結合する。その光子は色素分子に衝突することにより、光線力学連鎖反応が開始される。色素を包囲する酸素分子は、電子を失うことでフリーラジカル(活性酸素)となる。この活性酸素は細菌細胞壁に対して毒性を有しており、細胞壁を分解することによりその細菌は破壊される。

Periowave は広い抗菌スペクトルを発揮するシステムであり、歯肉縁下細菌とそれら細菌の持つビルレンスファクターを破壊する。細菌性プロテアーゼ(タンパク分解酵素)、コラゲナーゼ(コラーゲン分解酵素)および内毒素は不活化される結果、炎症反応は消失し歯周組織の破壊は抑制される。

つまり、Periowave は、二重の抗菌作用を持つ。歯周病原性のグラム陰性細菌を殺菌するのみならず、これら細菌が有する内毒素(LPS)を不活化させる。抗菌剤を使わないので、耐性菌のリスクはない。

Periowaveの基盤をなす先端技術は以下である。

①フォートセンシタイザー(光感受性物質)を使って物理的に細菌を破壊する。

Periowaveは広い抗菌スペクトルを持つシステムであり、歯肉縁下の細菌およびビルレンスファクター、特にプロテアーゼ、コラゲナーゼや内毒素(LPS)などを対象とする。 光感受性物質は、非熱ダイオドーレーザー光から生産される活性酸素により活性化され、細菌の細胞壁を破壊し細菌性毒素を不活化させる。

この光感受性物質は粘膜に接着する性質があり、歯周ポケットを覆うことで治療効率を最大限に向上させる。

Photodisinfection(光殺菌療法)の適応例

①急発したケースのデブランドメント(debridement)との併用(抗菌薬の代わりとして使用)

②BOP(bleeding on probing)が存在するケースのデブライドメントとの併用

③再発しやすい歯周炎

④メインテナンスが困難なケース

⑤外科的歯周組織再生療法における根面と根分岐部の殺菌

⑥垂直性骨欠損を有するⅡ度からⅢ度の根分岐部病変の殺菌

⑦歯内療法における感染根管内細菌の殺菌

⑧インプラント周囲炎の治療とメインテナンス

⑨歯周治療に伴う菌血症の防止

Periowave を使用したClient(患者様)の声

・歯の固定が外れるといつも気になっていたが、気にならなくなった。

・抗生物質を飲まなくても良くなっている。

・Periowaveをやる前は、奥歯に歯ブラシを当てると痛かったが治った。

・不思議な感じがした。

・歯ぐきが引き締まった。

・唾液がネバネバした感じからサラサラした感じがする。

・歯磨き後の歯のツルツル感が、長く続く気がする。

・歯ぐきが引き締まったせいか、歯がしみる。

・歯ぐきがピンク色になった。

・いつも歯ぐきが熱っぽく感じたが、すっきりした。

■当院の天然歯を大切にする治療法はDr. George Pankey の哲学に基づいています

下記はDr.Pankeyのホームページから「彼の歯科に対しての信念を作り上げた経緯」の部分を一部翻訳してみました。興味がありましたら、お読みください。

The Pankey philosophy of dental practice《歯科治療に関するPankeyの哲学(理念)》

「この理論は多くの歯科医師を指導し、同時に目標となった。多くの点で歯科はまだPankeyの哲学に追いついてない。全ての偉大なる理論と同様、彼の理論を読むと、その理論の奥深さと、新しい意味を持っていること知る。」 この記事は“L.D. Pankey研究所の連載1980年80号”に掲載され、Pankey研究所の了解を得て、再出版された。この理論が適用される領域は、歯科治療のマネイジメント、歯科学理論、歯科チームの構築、歯科戦略の立案である。

L.D. Pankey, D.D.S. 『1925年私は、一生涯二度と抜歯をしないと誓った。』

この決心をした時、ケンタッキー州の小さな町から車を走らせていた。そこで私は最初の18年を過ごすことになったフロリダのCoral Gables(コーラル・ゲーブルズ)に、私の新しい生涯の始まりを思いながら向かっていた。

最近、私は(一生涯二度と抜歯をしないという)誓いが私のキャリアにどういう意味を持っているのか考えている。そして研究所に来る若い歯科医が、私の誓いがどういう経緯で始まったのかを我々のカリキュラムや研修にいれることができれば、より深く理解するに違いないと考えるようになった。

私は1924年、ルイスビル大学の歯学部を卒業し、ケンタッキー州のニューキャッスルに、歯科医として赴任した。その郡は、人口13,500 人で、歯科医は二人しかいなかったが、そのうち一人は年寄りで、定年退職をするところだった。そして、もう一人はその町を離れるところだった。私はその歯科医の後を継いでニューキャッスルの新しい歯科医となった。

診療初日、私は9人の患者を診た。2日目は14人だった。その後は患者の数を数える時間もなかった。私は日が暮れるまで働いた。アマルガムやCRの充填、小さな前歯のブリッジ、抜歯、部分床義歯を製作した。それは、前任者達が104年間やってきたことと同じだった。その町には、それほど前から歯科医師がいたのである。私が着任した時、すでに前任者の前の2人の歯科医師で計94年も務めたことになる。

私は1年6か月間いたが、検査、診断、治療計画ケースごとの説明をする時間はなかった。たとえ、説明をしなければいけないことを知っていたとしても、できなかった。しかし、赴任して1年後、こんな治療ではいけないと考えた。どうしてよいか分からずにいらいらしていたが、患者を教育し、よりよい治療を提供する知識も技術もないのは自分だということに気づかずに患者のせいにしていた。

その頃、私の母から手紙が送られてきた。それによると、「私より2年前に業務を始めた若い歯科医師が母の歯をすべて抜いてしまった。」というのだ。母はまだ44才で若く綺麗な人だったが、彼女は承諾なしの治療を受け、歯を抜かれてしまった。そのころはそれが普通だった。その時、私は“母は歯を失うべきではなかった”と気づかされた。

それ以来、私は“この患者は誰かの母親か、奥さんか、夫か子供か親戚であるはずだ。と考えずに患者を診ることができなくなった”と同時に、“抜歯と義歯は本当にこの患者が望んでいる事か?”と自分に問わずにはいられなかった。

しばらくの間、私が引き継いだ歯科医はフロリダ州に住んでいたので、彼はコーラル ガブレスの美しさや、12月でも1月でも、温かい太陽にヤシの葉が揺らいでいると宣伝文句を手紙に書いて私に送り続けた。その頃ケンタッキー州は、だんだん寒くなり惨めな気持ちになっていたので、私はフロリダボード地域に目を向けることにしました。

フロリダボード地域を見渡すとそこが気に入りました。そして、自分の職業に喜びを感じるような理論をフロリダで完成させる決心をしました。

ケンタッキー州での最後の日は、州裁判の日だった。毎月、第一月曜日には農村の人達が集まって、買い物をしたり、人を訪ねたり、歯を抜いてもらったりしていた。従って歯科医師は歯を抜くためにだけ存在した。

診療最終日には12人の患者から81本の歯を抜いた。一日中診療をすればもっと多くの患者の口にダメージを与えたかも知れないけれど、ニューキャッスルを午後2時に出発し、自分の生き方や仕事のあり方を変えなければならないが、どうしてよいか分からないまま、私はフロリダのCoral Gables(コーラル ガブレス)に引っ越した。

誓い

1925年ハイウェイを長時間の運転中に、私は“母が受けた下手な治療などを考えて”誓いをした。 私は“人々の歯を救うために、残りの人生を捧げる”と誓った。外科治療、保存治療と共に予防こそが私が進むべき道だと。

丁度その時、私はフロリダ州での診療を始めた。今では想像もできないことだが、1920年代では保存療法をうまくやっている歯科医はいなかった。私は保存療法をしている歯科医師を探したが、数えるほどの先駆者しかいなかった。それはちょうど感を頼りに、リンドバーグが飛行機で大西洋を横断したようなものだった。

私は10人の歯科医からなるStudy clubに所属していました。我々は2人のパイオニア(先駆者)をフロリダに招き、それぞれの先生から2週間のコースで実技の指導を受けた。その一人はアーティキュレイターを使い、もう一人は、機能的に考え出されたテクニックを総義歯の製作に用いた。そのテクニックで、義歯の作成がうまくいった。私はインレーやクラウンブリッジにも応用できると考えた。嬉しいことに、それは満足できるものだったが、まだ物足りないものがあった。

1932年に3か月間、診療を休んで、口腔検査、診断、治療計画とそれに応用心理学のコースに参加した。(その頃の私は歯科経済学、人間工学を勉強し、また後になって、時間と運動の理論を勉強した。皆それなりに役にたった。私がNorthwestern大学で勉強していた頃、私の根本的な問題は、「口腔の検査方法を知らなかったことだ」と気づき始めた。結局、治療の基礎は診断にある、それが自分には欠けていたのだ。それで、その基礎を勉強し始めました。

また、その年は、私の治療方法や人生に強い影響を与えた2つの出来事があった。一つはジョージ クレインに会ったことだった。彼には他の人同様に多くの影響を受けた。彼は心理学の博士号をもっていたが、医師仲間に感銘を与えるほどのものではないことを知っていた。 そこで、彼はNorthwestern 大学で心理学を教えながら、医学を勉強していました。

ある日、彼は黒板に4つの要素(仕事、遊び、愛、そして、崇拝であり幸福感)からなる図を描きそれを“人生のクロス”と呼びました。そのクロスはその頃、誰のことかわからなかったが、後になって、恐らく(アリストテレスに始まったことになるかも知れないが…。)、Mayo診療所の Dr. Kepler(ドクター・ケプラー)である。

私はこのバランスのとれた幸福な生活の単純な表現に感動した。そして、私はその図を家に持ちかえり、長い時間を費やして私自身の個人的生活と歯科医学に応用(適用)する努力した。その上で、このシンボルのようなバランスの取れた治療要素は、歯科治療に適用できないだろうと考えた

東邦歯科診療所 院長 吉田直人

略歴

| 平成27年7月~ | (公)日本歯科医師会代議員(現) |

|---|---|

| 平成25年4月~ | 全国歯科衛生士教育協議会 参与(現) |

| 平成12年4月~ | 宮城高等歯科衛生士学院 学院長(勇退)・相談役 |

| 平成12年4月~ | (公)日本歯科医師会代議員(6期)(現) |

| 平成9年4月 | 宮城ハンセン協会副会長 |

| 平成9年4月 | 宮城県産業保険推進センター運営協議会委員 |

| 平成9年4月 | 宮城県歯科医師警察歯科医会会長 |

| 平成9年4月 | 宮城県歯科医師会青色申告会会長 |

| 平成9年4月 | FDI世界歯科連盟日本代表委員 |

| 平成9年4月 | (社)日本歯科医師会理事(学術・国際渉外担当) |

| 平成9年4~ 平成18年3月 | (社)宮城県歯科医師会会長 |

| 平成8年4月 | 東北大学歯学部講師 |

| 平成6年4月 | (社)宮城県歯科医師会代議員会議長 |

| 平成5年10月~ | 日本トゥースフレンドリー協会事務局長(現) |

| 平成3年10月 | (財)仙台市健康福祉事業団理事 |

|---|---|

| 平成3年1月 | 仙台歯科医師連盟会長 |

| 平成2年4月 | 宮城県歯科医師会青色申告会副会長 |

| 平成元年9月 | 仙台市高齢者サービス総合調整推進会議委員 |

| 平成元年 | 宮城県地域医療協議会理事 |

| 昭和63年12月 | 仙台市公衆衛生・保険所運営協議会委員 |

| 昭和63年4月 | 仙台市学校保健会副会長 |

| 昭和63年4月 | 仙台歯科医師会青色申告会会長 |

| 昭和63年4月 | 仙台市地域医療対策協議会理事 |

| 昭和63年4~ 平成9年3月 | (社)仙台歯科医師会会長 |

| 昭和60年4月 | (社)仙台歯科医師会理事 |

| 昭和48年4月 | 東邦歯科診療所開設 |

| 昭和44年4月 | 東京医科歯科大学第3補綴学教室入局 |

| 昭和44年3月 | 日本歯科大学卒業 |

資格

| 平成8年 | 日本臨床歯内療法学会認定指導医取得(第24号) |

|---|---|

| 平成5年 | 日本補綴歯科学会認定指導医取得(第827号) |

| 昭和58年 | 米国歯内療法学会正会員認定(03475A) |

|---|---|

昭和44年8月11日 | 歯科医師免許取得(歯科医籍57749) |

表彰

| 令和4年3月16日 | 日本歯科医師会会員有功章受賞 |

|---|---|

| 平成28年11月 | 旭日小綬章受賞 |

| 平成28年3月 | 日本歯科医師連盟 功績章(第189号) |

| 平成20年11月 | 厚生労働大臣表彰(歯科保健事業功績) |

| 平成19年11月 | 日本歯科医師会会長賞 |

| 平成19年2月 | 宮城県地域医療協議会会長表彰 |

| 平成18年10月 | 宮城県知事表彰(保健衛生表彰) |

| 平成18年6月 | 宮城県歯科医師会会長表彰 |

|---|---|

| 平成15年10月 | 全国歯科医師国民健康保険組合連合会会長表彰 |

| 平成10年10月 | 全国歯科医師国民健康保険組合連合会感謝状 |

| 平成8年11月 | 仙台北税務署長賞 |

| 平成7年11月 | 国税青色制度施工45周年記念表彰 |

| 昭和57年6月13日 | 「第一回」日本臨床歯内療法学会ウォーレンティ・ワカイ 記念基金学術賞 |

所属団体

| 星陵矯正研究会会長 |

|---|

| 仙台臨床研修会会長 |

| 日本臨床歯内療法学会理事 |

| 日本歯周病学会会員 |

|---|

| 日本矯正学会東北支部会員 |

| 日本補綴歯科学会会員 |

新型コロナウイルスについて

院長インタビュー動画

歯科医師

Director

宮里 雅男 [非常勤]

My academic background

Graduated from Tokyo Merical and Dental University

Studied at Oregon University,Colorado State University and kansas University

Majored in Molecular Biology

When I first visited the clinic I was imoressed with the clinic’s use of the latest technology.

The clinic is at the cutting edge of new technologies such as German made dental units,Canadan made “Periowave”and a sophisticated”laser”and”airabrasion”that are not common in most dental office in Japan

Also,I Was very impressed with the high level of professional quality displayed by the clnic’s

two dental hygienists and a dental assistant.They They treat their patients with utmost level of care.

I am very proud of assisting Dr.Yoshida. By the way, I am the oldest among the professionals in the clinic

歯科衛生士

歯科技工士

Technician

座右の銘である「格物致知」だけでなく技も日々研鑚していきたいです。

PROFILE

| 昭和49年 | アルバイトとして東邦歯科診療所勤務 |

|---|---|

| 昭和51年 | 東北歯科技士1専門学校卒業 |

| 同年 | 当医院勤務 |

| 千葉県 日本タイコニウムにて金属床を研修 |

歯科技工士歴 1976年~

Technician

門間 勝久 [東邦歯科診療所]

パン好きの犬(コーギー♀)を飼っています。

PROFILE

| 昭和59年 | 仙台歯科技工士専門学校卒業 |

|---|---|

| 同年 | 当医院勤務 |

歯科技工士歴 1984年~

Q&A

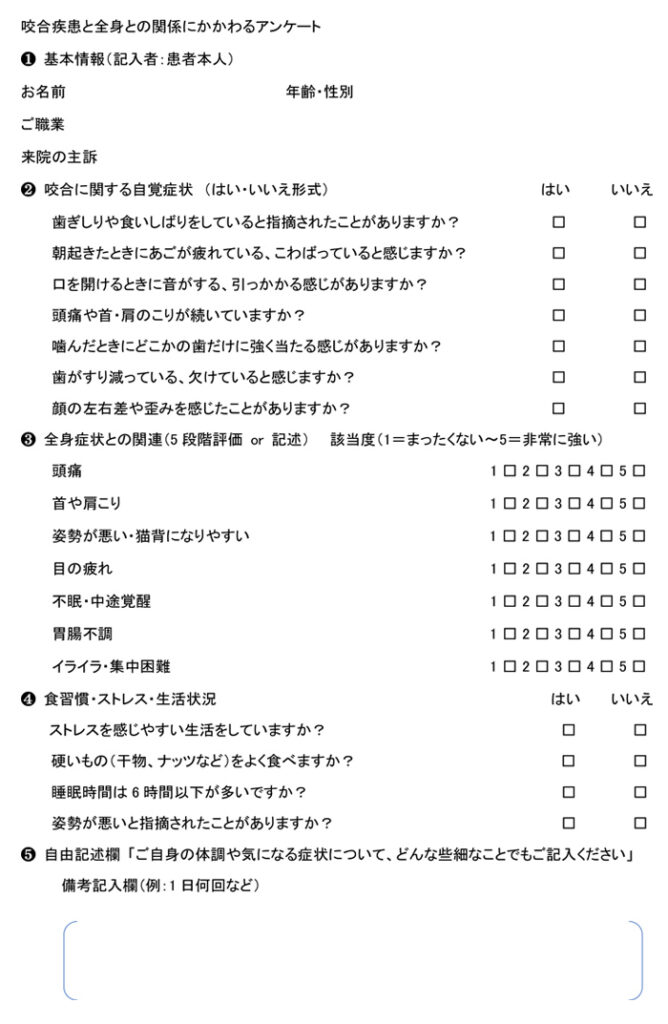

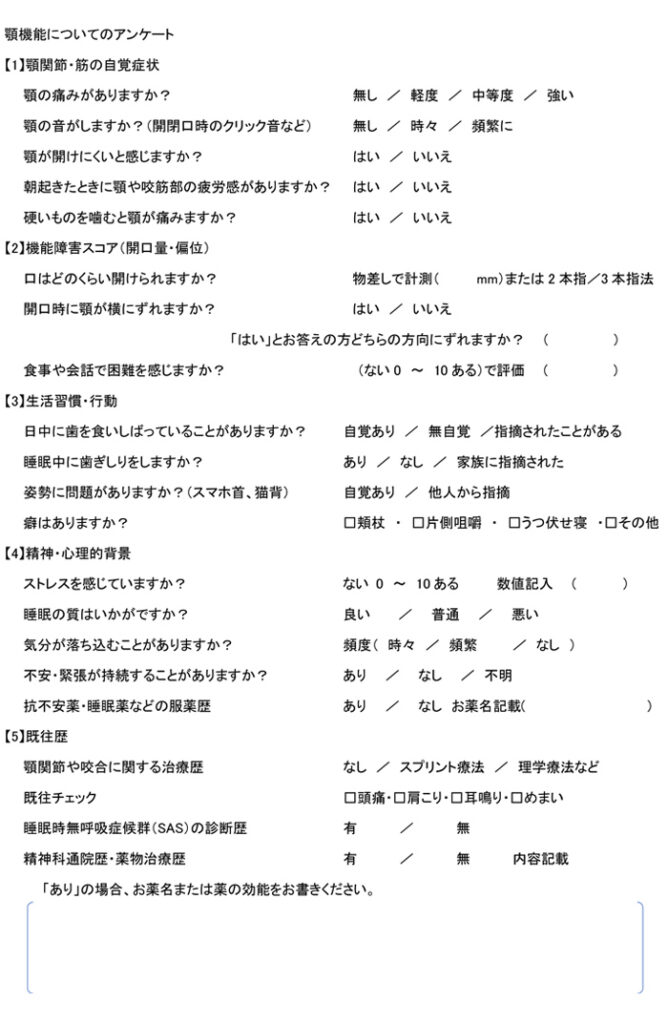

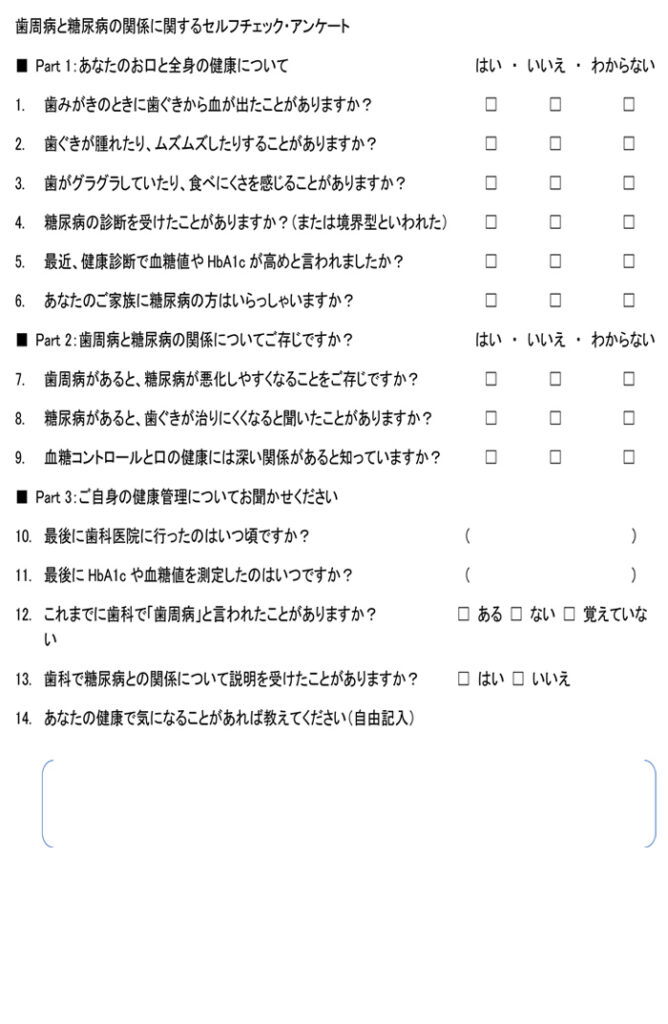

あなたのお口の悩み、実は全身のサインかもしれません。

セルフチェックの必要性

歯ぐきからの出血、顎の違和感、なかなか治らない口内の不調。

こうしたお口の症状が、実は糖尿病・心疾患・免疫低下・ストレスなど、全身の健康状態と密接に関係していることをご存じでしょうか?

近年の医科学では、口腔と全身のつながりが次々と明らかにされており、歯科はもはや「むし歯や歯周病を治すだけの場所」ではなくなっています。

とくに顎関節症や歯周病、さらには全身疾患との関係は、多くの患者さんにとって“まだ気づかれていないリスク”かもしれません。

私たちは、みなさまの健康意識をより深めていただくために、簡単なセルフチェック形式のアンケートをご用意いたしました。

お口の健康を通して、あなたの身体が発している小さなSOSに気づいてみませんか?

■“Your Mouth May Be Telling You More Than You Think”

Intro Text:

Bleeding gums, jaw discomfort, persistent bad breath — these may seem like small oral issues, but they can be powerful indicators of larger systemic health problems such as diabetes, cardiovascular disease, or chronic inflammation.

Recent studies in medicine and dentistry have shown clear links between oral conditions and overall health. Our clinic recognizes that dental care is not just about treating teeth — it’s about understanding your whole-body health through your mouth.

歯科衛生士を目指している人のためのQ&A

歯科衛生士を目指している人のための知っておきたいこと

| Question.1 | 保険の診療と保険外診療では、何が違うのですか? |

|---|---|

| Question.2 | 虫歯はどうしてなるの? |

| Question.3 | 歯周病ってどんな病気? |

| Question.4 | 炎症と免疫とは? |

| Question.5 | アルコールと遺伝子の関係 |

| Question.6 | グルコースからATP |

| Question.7 | 酸化窒素について |

| Question.8 | 炭水化物と脂肪とタンパク質の吸収 |

| Question.9 | 痛み |

| Question.10 | 熱中症について |

|---|---|

| Question.11 | 咀嚼と吸収 |

| Question.12 | 甘いものを食べると脳の働きが良くなるのは本当か? |

| Question.13 | 健康に良いオリーブオイルは何か? |

| Question.14 | アロマテラピーの歴史 |

| Question.15 | 歯科診療所におけるエッセンシャルオイルの使用は不安を軽減します |

| Question.16 | 腸内細菌( Escherichia coli) は ヒトの腸でどんな働きをするか |

| Question.17 | 嗅神経と大脳皮質への作用 |

| Question.18 | 世界の歯科の歴史 |

歯科衛生士を目指すあなたのための一問一答

Questions and Answers

全45問中あなたは何問正解しましたか?

是非勉強の息抜きにご活用ください。